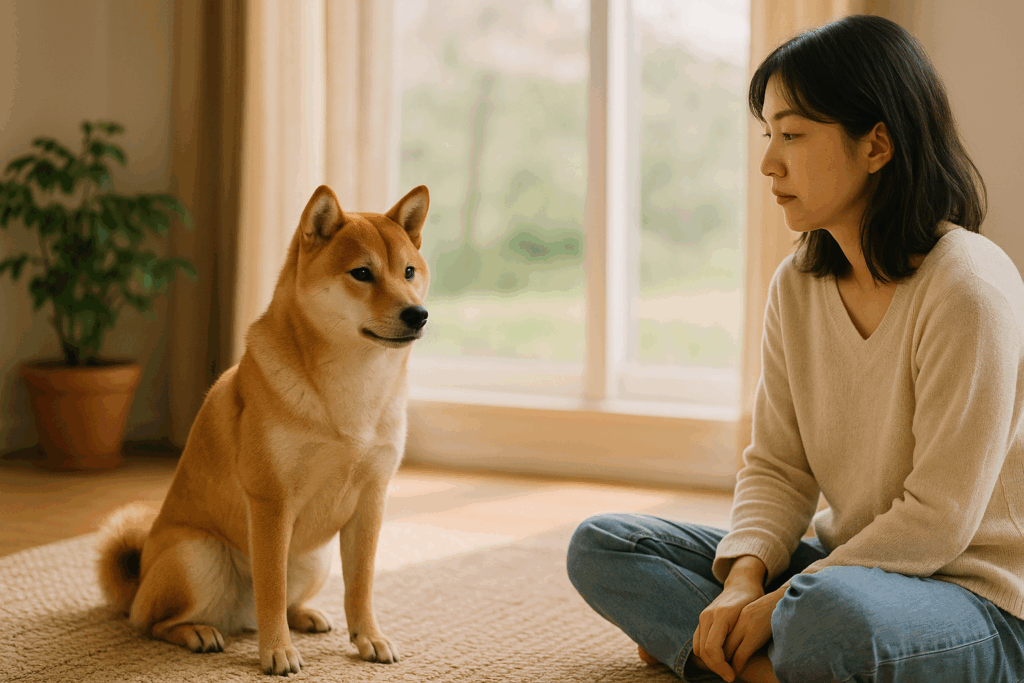

柴犬がなつかない…うちの子も心を開くまで時間がかかりました

「名前を呼んでも知らんぷり。撫でようとするとスッと離れていく…」

そんな柴犬の姿に、思わず心がギュッと締めつけられるような思いをしたことはありませんか?

実は私も、今一緒に暮らしている柴犬と最初はまったくうまくいかなかったんです。

家に迎えたばかりの頃、私は「早く仲良くなりたい!」という気持ちでいっぱいでした。毎日名前を呼んだり、おやつをあげたり、そっと撫でたり…。でも、彼はいつも距離を保ち、目を合わせることすらほとんどありませんでした。

家族にはしっぽを振って甘えるのに、私には素っ気ない態度。

「なんで…私だけ?」「嫌われてるのかな…」と、毎晩ひとりで泣いたこともあります。

あなたも同じようなことで悩んでいませんか?

柴犬って、見た目はかわいくてコンパクト、でも性格はとっても繊細で頑固なところがあります。だからこそ、「なつかない」というのは、実は柴犬あるあるなんです。

ここでは、そんな柴犬特有の気質や背景、私が経験した試行錯誤、そして心の距離を少しずつ縮められた方法を、ひとつずつお伝えしていきますね。

柴犬がなつかない理由とは?性格と本能を知ると少し気が楽になります

柴犬がなつかない理由を知ることは、とても大切な第一歩です。

決してあなたが悪いわけではなく、柴犬という犬種の気質や本能的な背景が関係していることが多いんです。

🐕 柴犬の特徴は「自立心が強くて、マイペース」

柴犬はもともと日本の山野を走り回っていた猟犬。ひとりで判断して動く能力に長けているため、人にベッタリ甘えることが少ないのが特徴です。

たとえば、トイプードルやチワワのような“愛玩犬”とは性格がまったく違います。

こんな特徴があります:

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 自立心が強い | 飼い主の顔色を伺うよりも、自分の判断で行動しがちです |

| 警戒心が強い | 環境や人に慣れるまでに時間がかかる傾向があります |

| 甘え方が控えめ | 愛情はあるけれど、それを表現するのが苦手なタイプです |

| 距離感を大切にする | 近づきすぎるとストレスを感じることもあります |

だから、柴犬がなつかない=嫌っている、ということではないんです。

むしろ、“信頼しているからこそそばにいない”という不思議な関係もあるんですよ。

思い当たる節はありますか?

うちの柴犬も、私が近づきすぎるとスッと離れていき、無理に構わないようにすると逆に足元にやって来たり…。

この“押してダメなら引いてみろ”な関係性に、最初は戸惑いました。でも、これこそが柴犬の愛情表現のかたちなのだと気づいてから、気持ちがぐっと楽になったんです。

🧠 柴犬の「なつかない」は、信頼構築の過程

柴犬は信頼を築くのに時間がかかる犬種です。

特に「よく知らない人」に対しては壁を作りがち。飼い主であっても、「この人は安全かな?」という視線でじっくり観察しています。これは本能であり、防衛反応の一種です。

だからこそ、焦らなくて大丈夫。

距離がある=失敗ではなく、今は関係性を築いている途中と捉えてみてくださいね。

柴犬との距離を縮めるコツ:実際に試して効果があった接し方とは?

「どうやったらこの子と仲良くなれるんだろう…」

そんなふうに悩んでいた私が、柴犬との関係を少しずつ築いていけた方法を、実体験をもとにご紹介します。

すぐに懐いてくれる犬種ではないからこそ、小さな積み重ねがとても大切なんです。

1. 「構いすぎない勇気」を持つ

まず私が意識したのは、無理に触ろうとしないことです。

正直これはとても難しかったです。かわいくてかわいくて、つい頭を撫でたくなってしまう。でも、柴犬はそれを「うっとうしい」と感じることもあります。

だからこそ、あえて距離をとる勇気が必要でした。

たとえば…

- 呼ばれていないのに近づかない

- ソファでくつろいでいる時も、目でそっと見守るだけ

- 自分から近寄ってきた時だけ「ありがとう、来てくれたね」と優しく一言

この「こっちからは行かない姿勢」が、柴犬にはとても効果的でした。

もし同じ方法を試すとしたら、最初のうちはちょっと寂しく感じるかもしれません。でも、「来てくれるのを待つ」ことで、柴犬の自主性を尊重する関係に変わっていきますよ。

2. 名前を呼ぶときは“静かに短く”

うちの柴犬は、大きな声で名前を呼ばれるのが苦手でした。

特に「○○ちゃん!おいでー!!」とテンション高めに呼んでも、一瞥して去っていく始末…。

なので、試しに落ち着いた声で、短く一言だけ名前を呼ぶようにしました。

するとどうでしょう。少しずつ、こちらに視線を向けてくれるようになったんです。

おすすめは以下のような感じ:

| シチュエーション | 呼び方の例 |

|---|---|

| ごはんの前 | 「○○、ごはんだよ」←声のトーンは中〜低め |

| 散歩に行くとき | 「○○、行く?」←目を見て穏やかに |

| 帰宅したとき | 「ただいま、○○」←騒がず自然に |

落ち着いた声は、柴犬にとって「安心できるサイン」になります。

3. 生活の“ルーティン”をつくる

信頼関係を築くうえで欠かせなかったのが、「毎日決まった時間に同じことをする」ことでした。

たとえば、ごはん・散歩・お昼寝・遊びのタイミングをできるだけ一定にしたんです。

柴犬は変化が苦手な子が多いので、安定した生活の流れが安心感につながります。

ルーティンがしっかりしてくると、「この人と一緒にいると、安心できる」と思ってもらいやすくなります。

焦らず、少しずつで大丈夫。

あなたと愛犬のペースで、距離を縮めていきましょう。

柴犬のなつきにくさは“食事”にも関係する?心を整えるごはんの話

「食べるものが心にも影響する」

これは人間だけでなく、犬にも当てはまることなんです。

柴犬がなかなかなつかない、心を開いてくれないというとき、実は体調や栄養バランスが関係していることも少なくありません。

🥣 食べムラや好き嫌いは心のサインかも?

うちの柴犬も、なかなか懐いてくれなかった時期、ごはんをよく残していました。

最初は「フードが合ってないのかな?」と悩んでいましたが、よく観察してみると、それは「気持ちが落ち着いていないサイン」でもあったんです。

柴犬はとてもデリケートな犬種。

ちょっとした環境の変化やストレスで、食欲が落ちたり、そっけない態度になったりします。

「最近ごはんの食いつきが悪いな」と感じたことはありませんか?

もし思い当たることがあれば、それは心の不調のサインかもしれません。

🍠 心と体を整える食事のポイント

柴犬のメンタルを安定させるために、私は次のような食事の工夫をしました。

| 工夫したこと | 内容 |

|---|---|

| 栄養バランスを見直す | 炭水化物・タンパク質・脂質のバランスを意識しました。特に、消化の良いタンパク質は心の安定にも効果的と感じました |

| 発酵食品や食物繊維を取り入れる | 腸内環境が整うと、気持ちも安定しやすいと実感しました(便の調子も良くなりました) |

| 食事時間を楽しい時間にする | 無理に食べさせるのではなく、「おいしいね〜」と声をかけながら、心地よい雰囲気でごはんタイムを演出しました |

| 手作りごはんを週に1〜2回取り入れる | 手間はかかりますが、愛犬の食いつきがグンと良くなり、なにより「この人の手から食べたい」と思ってくれるきっかけになった気がします |

やっぱり、食べるもので体って変わりますよね。

うちの子も、食事を工夫し始めた頃から、少しずつ表情がやわらかくなり、目を合わせてくれる時間が増えていきました。

「おいしかった、ありがとう」という目で見上げてくれるあの瞬間が、信頼関係のはじまりだった気がします。

あなたの愛犬は、今どんなごはんを食べていますか?

ちょっとした変化が、大きなきっかけになるかもしれません。

柴犬がなつかないとき、焦らずできることから少しずつ始めてみませんか?

柴犬がなつかない――それは、決して「あなたが嫌われている」からではありません。

むしろ、柴犬という犬種の“自然な気質”であり、時間をかけて築くべき関係性の一部なのです。

私自身、たくさん悩んで、時には「もうこの子とは心が通じないのかも…」と落ち込んだこともありました。

でも、ふとしたときにそっと足元に来て座ったり、散歩のときに振り返って私の顔を見るようになったり――小さなサインが積み重なって、「信頼」が育っていることに気づかされたんです。

今、もしあなたが「うちの柴犬、なついてくれない…」と感じていたとしても、どうか心配しすぎないでください。

距離があること=失敗ではありません。それはまだ、関係が始まったばかりというだけのことです。

今日からできる小さな工夫――

・無理に構わない

・静かに名前を呼ぶ

・決まった時間に食事や散歩をする

そんな積み重ねが、きっといつか大きな信頼につながります。

焦らず、できることから少しずつ。

あなたと柴犬との時間が、これからもっと穏やかで幸せなものになりますように。

👉 **「なお、すべての犬に共通するわけではありません。個体差がありますので、様子を見ながら無理のない範囲で試してくださいね。」